2025年8月7日の本日、サワヤ本社のある石川県では、線状降水帯による非常に強い雨が夜中から降り続き、水不足から一転、各地で冠水や土砂崩れの警報が頻出する騒動となっています(; ・`д・´)

石川県には「弁当忘れても傘忘れるな」という言葉があります。もともと雨が多く、夏でもすっきり晴れることがあまり多くなかった土地でしたが、近年はそんな石川県でも、40度を超えたり数週間雨が降らなかったり、すっかり気候が変わってしまったことを感じていました。

特に、ここ数週間はまったく雨が降らない干天でしたが、一夜にして浸水被害に発展するほどの大雨が降っています。

このように、令和の夏は「暑い・雨が少ない」のに「突然ゲリラ豪雨で道路が冠水」する異常気象が各地で多発しています。

なぜ、今まで水不足だったのに、1日の豪雨で浸水被害が発生してしまうのでしょうか?

その仕組みを知って、家や建物を守る対策を整えましょう!

「恵みの雨」ではない?

ここ数年、「猛暑・雨不足が続いたかと思えば、突然のゲリラ豪雨に見舞われる」――そんな極端な気象が当たり前になりつつあります。まさに「恵みの雨」とも思える、水不足のさなかの雨だったのに、なぜ1日降っただけで浸水被害にまで発展するのでしょうか?

特に注意すべきは、長期間雨が降っていなかった後の集中豪雨。

一見「雨が少ないなら水害の心配も少ない」と思いがちですが、実はその逆で、雨が少ない年ほど、水害のリスクが高まる傾向にあるのです。

なぜ「恵みの雨」は危険なのか?

長い間雨が降らない後に集中豪雨が降ると、下記の原因で浸水被害へと発展するといわれています。

1. 地面が乾燥していて雨を吸収しにくくなっているため、排水能力を超えると一気にあふれる

2. インフラが想定していない量の雨が、短時間に集中するため排水能力が不足してあふれる

こちらについて、解説していきましょう。

長い間雨が降らないと、土壌が乾燥し、土と土が固まったり、含まれる有機物が変化することによって、水をはじきやすい状態になります。これにより、雨水は地中に染み込まず、一気に表面を流れて排水溝へと集中します。これを「表面流出」と呼び、排水インフラの能力を一瞬で超えてしまう原因になります。

参考資料:森林土壌における表面流出の研究

植木鉢にうっかり水をやりわすれてしまって慌てて水をやったとき、しみこみ始めるのに少し時間がかかったことがありませんか?

一気に大量の雨が降ると、そのはじかれた雨が川や下水に流れ込み、許容量を超えると氾濫してしまうのです。

通常の範囲で降った雨水は、側溝から雨水管へ流れ、海や川へ流れていきます。

この処理量は、道路や下水が整備された数十年前の量を基準に設置されていることが多いのですが、それが近年の急激な気候変動を想定しきれていないケースが多いのです。

いわゆる「ゲリラ豪雨」と呼ばれる、近年の局所的かつ突発的な豪雨の発生頻度は、1980年代に比べて約1.4倍以上に増加しつづけており、既存の排水設備がこれに対処できていません。

その結果、排水管の許容量を超え、道路にあふれることで冠水してしまうのです。

これらのことから、猛暑日の後の大雨は、恵みの雨とは言い切れません。

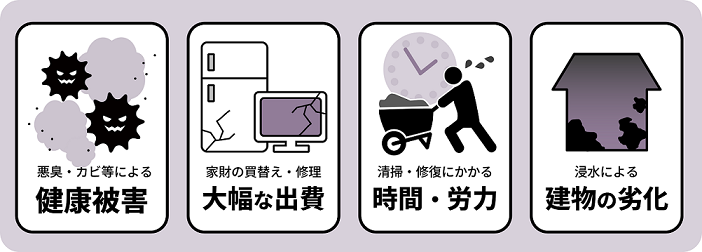

水があふれることによってさまざまなデメリットが発生します。

・デメリット1:物品や施設の浸水

・デメリット2:衛生面

・デメリット3:復旧コスト

言わずもがな、設備に浸水してしまうと、水につかってしまった家財や機械、そして建物自体が傷んでしまいます。

その買い替えやデータの消失によるデメリットは大きいです。

処理できずにあふれた水により、さまざまな衛生・健康被害の可能性があります。

まず、下水の流入および逆流による衛生被害です。

排水管が水でいっぱいになることにより圧力がかかり、下水が逆流する現象が起きます。また、河川や下水があふれ、汚水や泥が混じった水が住宅の基礎内や室内に流れ込んだりして、衛生被害が生じます。

また、それが乾燥することで、今度は空気中に舞い上がり、呼吸によって吸い込んでしまうことで健康被害が発生します。

それらの浸水被害が起こってしまった際には、多大な復旧コストが発生します。

コストは、単に物品の再購入にかかるものだけではありません。

床板を剥がして泥をかきだす作業にかかる人件費、家財を移動・清掃させる手間や時間、その間に事業を停止することによる損失など、それらを合わせて多大な復旧コストといえるでしょう。

お金をかけて戻るものならまだよいですが、パソコンや電子機器の中身など、万が一バックアップから戻せない場合は、それよりも大きな損失となる可能性もあります。

上記のように、地球環境と地域インフラによる要因が大きいならば、個人の対策で豪雨による氾濫の発生自体は防ぐことが難しいと考えられます。

つまり、私たちが個人としてできる対策は、浸水が発生した際に、家や建物へ「浸水させないこと」です。

水の侵入を防ぐ方法には、例えば下記のようなものがあります。

対策1. 止水板で建物内への浸水を防ぐ

対策2. 止水シートで建物の基礎内への浸水を防ぐ

対策3. 下水の逆流を防ぐ

ドアや窓、シャッターから建物内への浸水を防ぐには、止水板(しすいばん)が有効です。

止水板は、従来の土のうなどとは異なり、板をはめこむだけで止水ができます。

設置が早く、保管にも困らないという、現代に欠かせない止水システムです。

また、止水板は設置に助成金が使用できる可能性が高いです。

過去ブログ「止水板は補助金で半額で設置!」にて解説しています。ぜひご覧ください。

https://www.308-al.co.jp/blog/3542/

建物の土台である「基礎」内部への浸水(=床下浸水)は、その言葉のイメージよりも重大な被害を生みます。

一見、床上でないからマシと思われがちですが、基礎内部へ汚水が浸水することにより、床板を剥がして乾燥させなればならないという清掃の手間や、悪臭やカビなどによる健康被害が発生するからです。

床を剥がす、という作業は自分たちだけではしづらいですが、浸水被害が発生するときはその地域一帯で起こることが多いため、対応してもらえる業者の順番がまわってくるまでに数日かかることもあり得ます。

そうならないためにも、基礎への浸水経路をふさいで、床下浸水を防ぐことが肝心です!

浸水するほどではなかったとしても、下水管が満水になってしまうと、圧力により、トイレや台所の排水溝から汚水が逆流することがあります。

ビニールなどを利用した水のうでふさぐライフハックもありますが、こちらは排水溝の数だけやらなければいけないのと、うっかり大きさや入れ方を間違えると、ビニールが逆に吸い込まれて、管の奥で詰まらせてしまうというリスクも存在します。

こちらの、下水管にて止めてしまうやり方をぜひご覧ください!

浸水の起こる原因と対策を正しく理解して、被害を未然に防ぎましょう。

止水板などの浸水対策グッズのご相談は、ぜひサワヤへご相談ください!

株式会社サワヤ

環境事業部(TEL: 076-265-7532)